« De longs remous brisaient la cohue, la fièvre de cette journée de grande vente passait comme un vertige, roulant la houle désordonnée des têtes. (…) C’était lui qui les possédait de la sorte, qui les tenait à sa merci, par son entassement continu de marchandises, par sa baisse des prix et ses rendus, sa galanterie et sa réclame. (…) Sa création apportait une religion nouvelle, les églises que désertait peu à peu la foi chancelante étaient remplacées par son bazar, dans les âmes inoccupées désormais. » Émile Zola, Au Bonheur des Dames

– Et que font-ils lors de cette fête ?

– Ils achètent de nouveaux vêtements, se maquillent, mangent plus que leur estomac ne peut le supporter, se mettent au régime deux semaines plus tard, achètent des biens de consommation pour se prouver leur amour et la famille.

– Mais cela ils le font déjà à longueur d’année. Ne font-ils rien d’exceptionnel ?

– Non…oh si… ils se réjouissent autour du cadavre d’un arbre.

– Quelle étrange espèce que ces…comment les appelez-vous déjà ?

– Homo festivus.

La fête dans une société de divertissement : l’exception qui devient la règle

Dans toutes les sociétés, depuis les grandes civilisations jusqu’aux chasseurs cueilleurs, les hommes ont inventé des rituels et des fêtes. Potlatchs, cérémonies, carnavals, fêtes célébrant la vie ou la mort, l’union ou la guerre, sont des occasions de démontrer son pouvoir politique (la puissance de son village, de sa tribu, de sa famille), d’échanger, d’apaiser les tensions, d’exacerber son pouvoir d’attraction, de reporter les pulsions dans la sphère spirituelle et symbolique. Chaque culture organise à sa manière la fête, avec ses symboles, ses rites, ses interdits. Mais partout la fête est un moment d’exception, d’orgie, de débordement contrôlé, de mise en scène. Les corps et les esprits font éclater les cadres habituels.

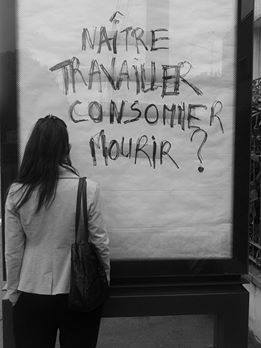

Dans la société du divertissement et de la consommation, la fête est devenue banale, car elle est un moteur de la consommation. Les sujets de la société sont constamment appelés à se divertir – se détourner de soi, chez eux devant la télévision ou sur internet, ou dehors, où des centaines de spectacles, concerts, films, discothèques, sont mis à leur disposition à chaque heure du jour et de la nuit. Dans tous les lieux branchés, tout est mis en place pour que chaque individu soit isolé des autres : lumières clignotantes pour pouvoir se voir, musique trop forte pour pouvoir se parler, alcool et autres substances pour être moins conscient, maquillage. On est loin de la fête où les mots, la musique et la danse permettent de relier les individus dans le corps social. La fête qui exacerbe l’individu consommateur est devenue une banale habitude des fins de semaine.

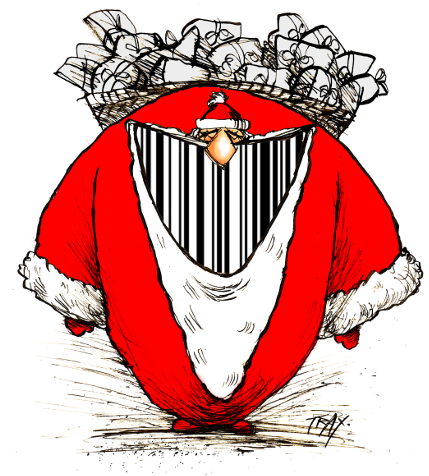

Noël, Halloween, Pâques : des rituels de consommation

Alors à quoi servent encore les grandes fêtes ? Halloween, Pâques, Noël, ne sont pas une trêve ni un moment d’exception. Ce sont au contraire l’apothéose de la consommation et de l’avoir. Les enfants qui sont habitués tout au long de l’année à passer commande de desserts, biscuits, pizzas qu’ils veulent, auront pour Halloween une overdose de bonbons pleins de produits chimiques, qui resteront dans un pot rangé en haut d’un placard, et pour Pâques des chocolats.

On le sait de plus en plus, derrière la magie de Noël, il y a la cadence accélérée pour les travailleurs, enfants et adultes, qui fabriquent nos jouets et nos gadgets électroniques, le gâchis incommensurable de papier cadeau, l’augmentation de tous les modes de transport de marchandises et des produits minceur juste après. À Noël, notre mode de vie habituel s’accélère. Aucune trêve, et peu de remise en question.

Dans le métro, les rues et les centres d’achat, les bribes de conversation sont révélatrices :

« Je sais pas quoi lui acheter pour Noël je vais virer fou ! » « Oui c’est la grosse réunion avec les tantes et cousins éloignés…j’aurais bien voulu faire autre chose mais j’y vais pour faire plaisir à mes parents ». Des petites phrases qui révèlent que notre société est essoufflée de son propre système de valeurs. Nous pratiquons un rituel qui a perdu son sens, et qui va même à l’encontre du sens de partage et de communion

Retrouver la fête :

Bien sûr et comme toujours, des poches de résistance existent. Des clowns apportent de la joie aux enfants dans les hôpitaux et dans les maisons de retraite. Des associations collectent des vêtements et des jouets pour ceux qui n’en n’ont pas. Ils cultivent l’exceptionnel, la fête.

Alros comment cultiver cet état exceptionnel ? Comment manifester son amour pour quelqu’un sans lui acheter un produit de consommation ? Comment reconnaître l’importance de la famille sans se soumettre à un rituel qui peut nous mettre mal à l’aise ? Comment retrouver l’état d’exception de la fête ?

Peut-être tout simplement en inversant le quotidien :

Dans une société de bruit, la fête serait…le silence :

écouter le silence d’une forêt ou d’un coin de campagne, et apprendre à écouter autrement

Dans une ville sans ciel, la fête serait…les étoiles :

retrouver la conscience de ce que nous sommes dans l’univers

Dans un monde connecté, la fête serait…une journée de physicalité :

Passer une journée entière sans utiliser aucun moyen de communication interposé. Inviter nos proches à venir se parler, se rencontrer, s’écouter, en laissant les téléphones chez eux.

Dans un monde hyper-individualiste, la fête serait…de se rendre disponible pour les autres :

Écouter pour quelques minutes un malade, un détenu, une personne sans abri, une personne âgée dans une maison de retraite, une personne handicapée, quelqu’un qui a perdu ce que nous croyons acquis : la liberté, la santé, la raison, la famille, la dignité.

Sortir de notre quotidien, s’aménager une petite bulle, une respiration, une petite marge où nous sortons de nos modes de fonctionnement habituels.

Et même en restant chez soi :

Ressortir un livre d’histoires et se les raconter à haute voix, n’est-ce pas une fête ?

Éteindre les lumières et écouter une symphonie ou un concert, n’est-ce pas une fête ?

Arpenter sa ville où on ne se promène plus, n’est-ce pas une fête ?

Sortir de la forteresse du capitalisme libéral qui n’est pas une prison ni un Big Brother, mais un gigantesque parc d’attraction où nous nous rendons tous les jours.

Bonnes fêtes à tous.

«J’aime les fêtes, oui c’est vrai, mais enfin pas dans ce sens. J’aime la fête. Je trouve que tout est une fête, la main d’un homme c’est une fête, retrouver quelqu’un c’est une fête. » Jacques Brel

Français

Français Español

Español