Il se pourrait bien qu’à force de trop bien remplir sa fonction, l’humain finisse pas dysfonctionner.

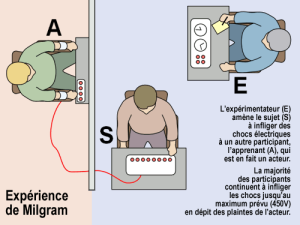

On se demande souvent comment les Nazis qui étaient au plus près des camps de la mort, aient pu rester insensibles, au point de n’être plus que les pions d’un système qui leur commandait d’appliquer la règle. Entre 1960 et 1963, le psychologue américain Stanley Milgram a réalisé une expérience visant à évaluer le degré d’obéissance d’un individu devant une autorité. Les résultats furent probants, et l’expérience fut vérifiée et répliquée : 65% des sujets suivirent la consigne donnée et infligèrent des électrochocs de 450 volts à une personne, qui heureusement était un comédien.

Il se pourrait bien que ce qui se déroule dans ces quatre scènes de la vie quotidienne ne soit pas bien différent des pires atrocités que l’on qualifie d’inhumaines. Rassurez-vous, ces scènes authentiques sont absolument banales, anodines et sans importance.

Scène 1 : À cinq mètres de l’arrêt de bus

Montréal, journée de tempête de neige. Je reviens des courses, chargée comme un mulet. Fini le temps du vélo.Le bus est déjà à l’arrêt. J’accélère pour le rattraper. Il repart, et s’arrête cinq mètres plus loin au feu qui vient de virer au rouge. J’ai la démarche d’un manchot. Tant pis. Je l’aurai. J’arrive à la porte du bus, essoufflée. Je fais signe au chauffeur, qui tourne lentement la tête, et me fait deux signes : Non suivi de Plus loin. Les bras m’en tombent. J’attends face à lui que la lumière passe au vert, et le voilà parti. Le prochain arrêt de bus est à quinze minutes de marche. Je retourne à l’arrêt. Prochain bus dans vingt et une minutes. Il n’y a pas d’abribus.

Scène 2 : Cinq minutes de votre temps contre des mois de travail

Paris, dernière journée avant de prendre le train. Journée à cavaler pour les derniers préparatifs : courses de dernière minute, passage au bureau de poste, impression de copies. En rentrant, je m’aperçois que je n’ai pas ma clé USB. Je me rappelle : la vendeuse m’avait tendu les copies, mais pas la clé, qui est restée dans son ordinateur, derrière le comptoir. Erreur partagée. 18h50, le magasin ferme dans dix minutes, et il est à l’autre bout de Paris. Je téléphone, je tombe sur elle, je lui explique la situation :

« Il faudra revenir au magasin, je vous la mets de côté.

– C’est que je pars demain en province, et tout mon travail est sur cette clé. Est-ce que vous pourriez me l’envoyer par la poste, je vous paierai le timbre ?

(Je me souviens en effet avoir vu le bureau de poste juste en face du magasin)

– Bah non je peux pas faire ça.

– Vous ne pouvez pas prendre cinq minutes pour aller poster cette clé ? Je peux vous payer trois timbres si vous voulez.

– Non, je vais pas prendre cinq minutes sur mon heure de déjeuner pour ça. Débrouillez-vous pour repasser.

– Madame, est-ce que vous pouvez reconnaître que c’est une erreur partagée ?

– Si ça vous fait plaisir. Bon je dois fermer, rappelez demain. »

Scène 3 : Merci d’effacer l’handicape de votre photo de passeport

Magasin de photographies. Une femme en fauteuil roulant entre. Elle a un tuyau dans la gorge et ne tient pas sa tête droite.

« Bonjour ! Alors ça y est, vous l’avez votre passeport ?

– Non justement, je reviens pour refaire les photos.

– Pourquoi ?

– Ils disent qu’il ne faut pas voir le tuyau, et que ma tête doit être droite. Tenez, j’ai apporté un foulard, si vous voulez bien m’aider… »

Deux jours plus tard, la femme en fauteuil passe à nouveau le pas de la porte.

« Ne me dites pas qu’ils les ont encore refusées ?

– Si, parce qu’on voyait le fauteuil derrière moi. Je vais essayer de me mettre debout. Sinon la photo n’est pas conforme. »

Scène 4 : L’application stricte du règlement

11h30, terrasse de café près de la Place de la Bourse à Paris. Depuis deux bonnes heures, c’est le creux de la matinée. Les trottoirs lâchent des passants au compte-goutte. Les serveurs sont aux aguets, s’étirent, prolongent la pause, attendent le coup de feu. On dirait que tout le quartier retient sa respiration. Dans les cafés, les restaurants, les boulangeries, on est prêt. Serveurs blancs, cuistos pakistanais, serviettes et verres sont au garde-à-vous.

Ça y est, c’est parti. Ils arrivent tous du même côté, des bureaux qui entourent la place. Certains ont gardé leurs badges épinglés à la veste. L’ourlet du pantalon tombe impeccablement sur les chaussures vernies. Les parapluies noirs négocient les virages. De loin les serveurs repèrent à quelle espèce ils ont à faire. À la première fournée de clients, les serveurs ouvrent la porte, les pieds au garde à vous et le sourire bien aiguisé. Les cravates et les langues se délient, les déjeuners d’affaire débordent de politesse dans un faux laisser-aller. Les toilettes sont impeccables, déjà des museaux s’y repoudrent. En attendant que les menus arrivent, chacun vérifie les textos personnels envoyés pendant la matinée entre deux rendez-vous. La scène se joue comme chaque midi.

Mais dehors une tache dérange la terrasse depuis cinq bonnes minutes. Un anorak rouge étudie le menu. Jeans, chaussures de randonnée, deux valises de chaque côté, une guitare sur le dos, un sac à dos en bandoulière et un autre dans la main. La jeune fille traîne son attirail vers une chaise et s’assoit. Le serveur arrive, et sans la regarder, passe un coup de chiffon sur la table mouillée :

« Mademoiselle bonjour

– Bonjour, un café s’il vous plaît. »

Le serveur disparaît. La jeune fille sort de son sac un bout de saucisson et se coupe une tranche avec son canif. Le serveur revient avec le café.

« Ça mademoiselle, c’est interdit. »

Elle prend le temps d’avaler, regarde la dizaine de chaises vides.

« Monsieur je crois qu’il ne vous aura pas échappé que je ne vis et ne travaille pas dans le quartier. Si je suis là c’est que j’attends un covoiturage et que, avec un tel attelage, je peux difficilement attendre sur un banc mouillé. J’en suis donc réduite à infester la terrasse de votre café et à choisir la consommation la moins chère, c’est à dire un café à quatorze francs.

Et je prends ces dix minutes pour me restaurer avant de prendre la route.

– Je suis désolée Mademoiselle c’est interdit. Vous imaginez si tous les clients faisaient ça ?

– Mais qui vous parle d’imaginer ? Il n’y a rien à imaginer dans une situation pareille. Il n’y a qu’à constater. Tous les clients ne font pas ça et ne le feront jamais. Ni même la moitié de vos clients, ni même le dixième. Je suis seule et il pleut.

– Je ne peux pas vous laisser consommer de la nourriture qui n’est pas servie ici, ça n’est pas autorisé.

– Et là c’est autorisé n’est-ce pas ? » Elle pointe le trottoir à moins d’un mètre.

– Là c’est le trottoir, Mademoiselle, c’est plus le café. Là vous faites ce que vous voulez. »

La jeune fille se lève, fait un pas et un quart de pas, et se retrouve sous la pluie. Elle garde un pied de chaque côté de la ligne imaginaire séparant la terrasse du trottoir. La chaise sur le trottoir, c’est le café… le trottoir sans la chaise, ça n’est que le trottoir… c’est fou le pouvoir d’une chaise… ça m’interdit de manger ce que j’ai acheté … chaise… trottoir… privé, public. Là je peux, la je ne peux pas… Y’a que les hommes pour inventer des choses pareilles… toutes les frontières sont les mêmes. Ni les troupeaux d’éléphants coincés à la frontière gabonaise ni les hommes à Gibraltar, ni les lanceurs d’alerte coincés dans les zones de transit des aéroports n’y comprendront jamais rien.

Elle savoure son saucisson sous la pluie, tend le bras pour prendre la tasse qui a le temps de se remplir d’eau avant qu’elle y porte ses lèvres.

« Mademoiselle, enfin, c’est ridicule.

– Ah, Monsieur. Vous n’avez devant vous que la stricte application du règlement. »

English

English Español

Español